ルターから始まる宗教改革 in 神聖ローマ帝国

ルネサンスと同時期にヨーロッパでは宗教改革が盛り上がり、ヨーロッパはカトリック(旧教)とプロテスタント(新教)で二分されます

その引き金となったのがルターの「九十五箇条の論題」です。いったい彼は何をしたのか?具体的に神聖ローマ帝国内の様子を見ていきましょう!

ルターの宗教改革

ルターの宗教改革の背景

<免罪符販売の様子>

ルターについて詳しくお話する前に、当時16cの神聖ローマ帝国(ドイツ)の状況をおさらいしておきましょう

以前も解説した通り、神聖ローマ帝国は300もの諸侯たちの小さな国が乱立し、分裂状態にありました。その小さな国1つ1つを領邦と呼びましたよね

そんな分裂状態であった神聖ローマ帝国にて、贖宥状(免罪符)がバカみたいに売れ始めました

免罪符とはその名の通り、「この証明書を買えば、全ての罪が許され天国に行ける!」という現代人からすると受け入れ難い商品です

この免罪符を発行していたのはカトリック教会です。当時のローマ教皇はレオ10世です。

レオ10世は「コレを買えば罪が許され天国に行ける!」という名目で免罪符を売り始めましたが、本音は「ローマのサン・ピエトロ大聖堂の改築のための莫大な費用を補うため」に免罪符を発行したのです

その免罪符を爆買いしたのが、ドイツ国民たちです。ドイツ国民が免罪符を買うということは、「神聖ローマ帝国のお金がローマ教皇庁へと流れる」ということです。

この状況を揶揄して神聖ローマ帝国は「ローマの牝牛」と呼ばれました。

ルターの教会批判

このような「教会による免罪符の販売」を批判したのが、マルティン・ルターです(彼は神学者でした)

ルターは「九十五箇条の論題」を発表して、カトリック教会の「免罪符を購入して罪が許される」という考え方を批判しました。

ルターは九十五箇条の論題の中で、2つの考え方を元に、「免罪符」を批判しました。

1つは福音主義と、2つ目は信仰義認説です。

1.福音主義とは、言い換えると聖書第一主義。つまり、教皇や聖職者が何を主張しようと、聖書に書いていないければ従う必要はないということです。

教皇レオ10世が主張する、免罪符を替えば天国に行けるという主張は聖書のどこにも書いていません。

2.信仰義認説とは、生まれながらにして原罪を持っている人間・愚かな人間は、唯一神の寵愛によってのみ救われる。だからこそひたすらに神に祈り、信仰心を持ち続けることが天国への唯一の道だ、という考え方です。

免罪符を買えば天国に行けるのではなく、神への信仰心だけが重要なのだということです。

当然カトリック教会側が、このルターの主張を認めるわけがなく、1521年ルターは教会から破門されます。

しかし、このルターの論題は多くのドイツの農民や諸侯にまで支持されました。

ドイツの諸侯たちまで揉めだすと、国がますますまとまらなくなってしまうので、当時の神聖ローマ皇帝カール5世はこの状況をなんとか取りまとめようとします。

そこで開かれたのが、1521年のヴォルムス帝国議会です。ルターを呼び出し、自説の撤回を求めましたがルターはこれを拒否。ルターは帝国追放処分となりますが、神聖ローマ帝国のルター派諸侯の1人であるザクセン選帝侯がルターを保護しました

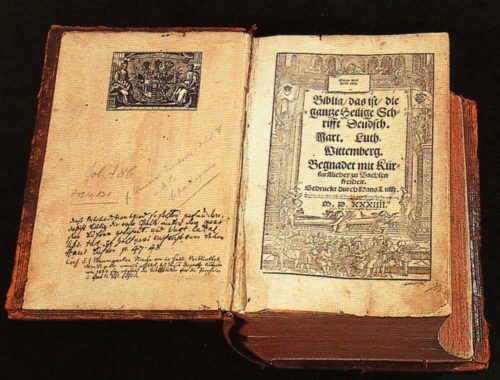

<ルターのドイツ語訳聖書>

ザクセン選帝侯の保護下に置かれたルターは、城の中で退屈な日々を過ごして亡くなる。。。のが普通の人生ですが、ルターはさらに大きなことを成し遂げます

新約聖書のドイツ語翻訳です。ルターは聖書第一主義で、聖書に書いてあることをやれば救われると説いたわけですが、当時の聖書はラテン語とギリシャ語が主流で、普通の人は聖書を読めませんでした

聖書第一主義を説きながら、国民が聖書を自分の力で読めないのは話にならないのでルターは新約聖書をドイツ語翻訳してみせました。

グーテンベルクの活版印刷技術も使って「ドイツ語新約聖書」は大量発行されました。これによって、キリストの教えを直接ドイツ国民に広く伝えることに成功します。

ルターの宗教改革の影響 1524~25年 ドイツ農民戦争

ルターの宗教改革はヨーロッパに多大な影響を与えましたが、その内の1つがドイツ農民戦争です。

ルターの宗教改革はドイツ内で大きなムーブメントとなり、社会構造までも変える力があると信じた農民たちが農奴制の廃止を訴えて、各地で諸侯に反乱を起こしたのです。このドイツ農民戦争を指導したのがトマス・ミュンツァーです。

当初はルターも農民側に同情的でしたが、農民たちの目的が社会改革にあると気づき領主側に立ち、この戦争の弾圧を呼びかけました。

ドイツ国内でのルター派の急進

ルターを保護下に置いたザクセン選帝侯を始めとする、ルター派の諸侯たちは、自分たちの領邦内の「教会」を支配下に置き始めました。

教会を支配するのはローマ教皇ではなく、領邦を支配する諸侯である俺みずからであるということです。これを領邦教会制といいます。

ドイツ国内は、完全にルター派とカトリック派の諸侯で分かれてしまい、もはや皇帝カール5世の力では収集がつかなくなり始めました。

神聖ローマ帝国は国内の統治もおぼつかない中、外からの脅威も多数ありました。

ルターの論題以前から起きていたイタリア戦争では、イタリアの覇権をめぐりフランスと神聖ローマ帝国が争っていました。フランスのフランソワ1世とカール5世の時代には、戦いがより一層激しくなっていました。

激動する国際情勢を受けて、内部の統制をはかったカール5世は1526年にルター派を認めます。

その後、オスマン帝国が最盛期をむかえて神聖ローマ帝国内に侵入し、1529年に第一次ウィーン包囲という危機がおとずれます。14c以来ハプスブルク家が皇帝に選ばれており、その本拠地がウィーンだったのです。

このウィーン包囲を乗り切ったカール5世は、なんと3年前に認めたルター派を1529年に再び禁止しました。外からの危機が去ったことで、再び国内の引き締めをはかったのでしょう。

これにルター派諸侯たちは怒って「抗議文」を皇帝当てに提出します。この出来事から、ルター派を始めとするローマ教皇権を認めない宗派の総称をプロテスタント(抗議する者)と呼ぶようになりました。(プロテスタントは、ルター派以外を指す言葉としてこの後も出てきます。。。)

これを受けて1530年、新教派の諸侯たちが同盟を結びます。シュマルカルデン同盟を立ち上げ、カール5世と対立しました。この対立は戦争に発展し、シュマルカルデン戦争にまで発展します。

シュマルカルデン戦争は皇帝側の勝利に終わりましたが、国内の対立を収集するためにカール5世は1555年にアウグスブルクの宗教和議が開かれルター派が認められました。

領邦を支配する諸侯は、領邦内での宗教をルター派かカトリック派か選べるようになったのです。

ただし、1人1人の個人の信仰の自由や、カルヴァン派は認められなかったことは注意です。

やがてルター派はドイツ国内から、北欧地域へと広がっていきます。